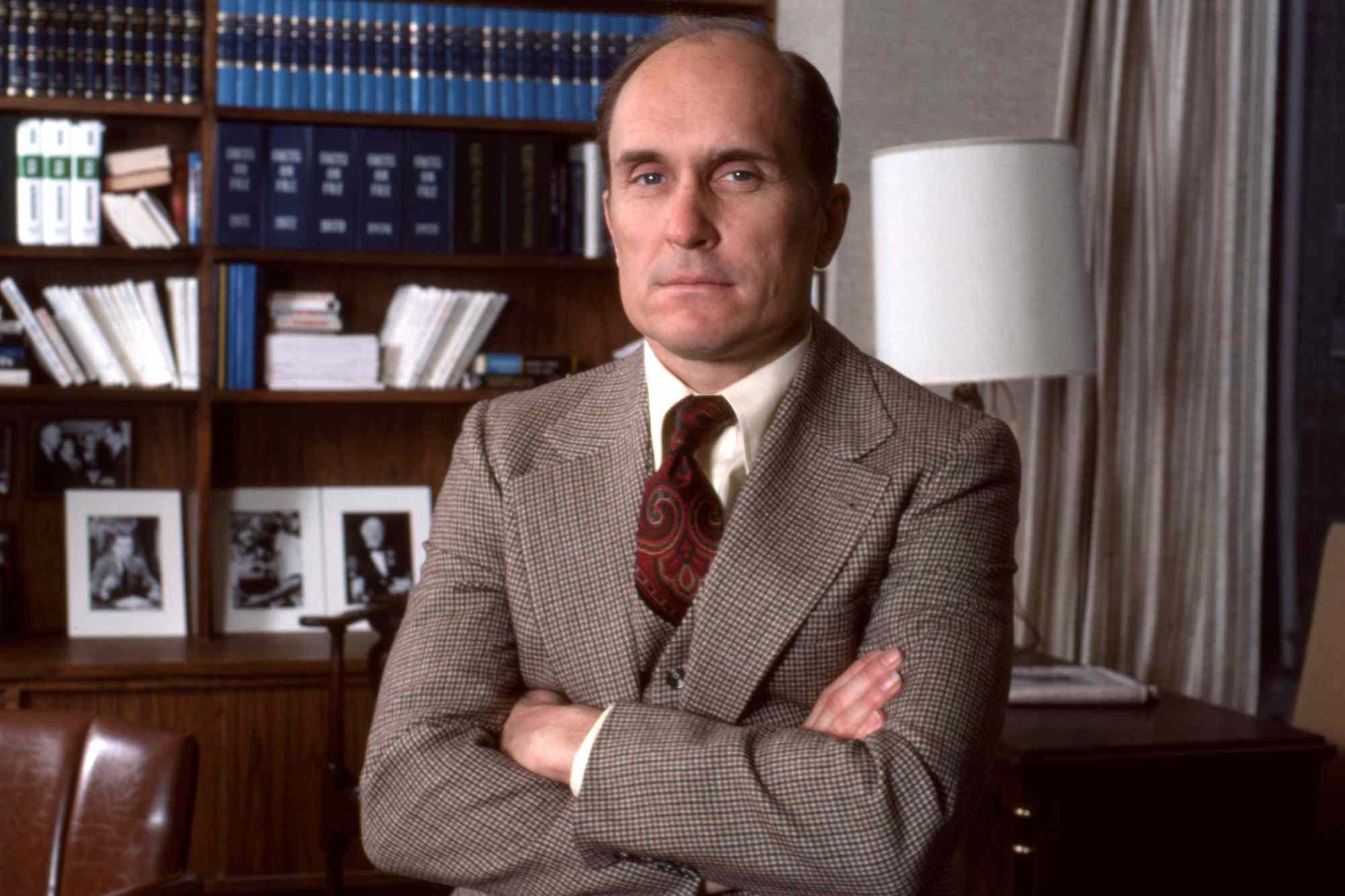

La noticia de que murió Robert Duvall a los 95 años, en su rancho de Virginia, sacude al mundo cinéfilo no solo por la pérdida de una estrella, sino por el cierre de una de las trayectorias más coherentes y apasionadas del cine estadounidense. Actor, director, productor y narrador, Duvall deja un legado de premios, personajes inolvidables y una forma de entender la actuación centrada, por encima de todo, en la verdad del ser humano.

Un adiós a una leyenda del cine estadounidense

La muerte de Robert Duvall fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, quien no solo subrayó sus méritos profesionales —un Oscar como mejor actor y siete nominaciones a lo largo de su carrera—, sino también la dimensión íntima de su figura. Para el mundo, Duvall fue un intérprete fundamental del cine norteamericano; para su entorno cercano, alguien que lo entregaba todo, dentro y fuera del set.

Ese contraste entre la figura pública y el hombre privado ayuda a entender por qué la noticia de su partida resuena más allá de la cinefilia. No se va solo el coronel del helicóptero en la selva, ni el granjero pastor de almas en un drama intimista, ni el vaquero crepuscular que cabalga hacia su propio mito: se va un artista que creyó que cada personaje debía contener una chispa irrepetible de verdad.

La búsqueda de la verdad en cada escena

Lejos de la imagen del actor que confía únicamente en sus tics o trucos probados, Duvall se definía por una ética del trabajo poco complaciente. En una entrevista de 2016 explicaba que, para él, el objetivo no era perseguir un resultado espectacular desde el primer momento, sino dejar que el proceso lo condujera allí. Prefería comenzar la escena casi desde cero, con curiosidad y disposición a descubrir, antes que apoyarse en recursos «prefabricados».

Esa filosofía se traducía en personajes que parecían vivir más allá del encuadre. Su enfoque consistía en engañarse a sí mismo de forma creativa: entrar en la situación como si fuese la primera vez, dejar que el personaje respirara y solo entonces aceptar el resultado que emergiera. No buscaba un impacto inmediato para la cámara; quería que la emoción fuese legítima, incluso si eso implicaba renunciar a ciertos gestos que el público ya esperaba de él.

En uno de sus rodajes más emblemáticos, en plena vorágine bélica y con un tiempo de rodaje extremadamente limitado, Duvall se vio obligado a resolver una de sus escenas más recordadas casi en una sola oportunidad. Lo hizo lanzándose por completo al personaje, sin dejar espacio para la duda. Ese tipo de decisiones condensan su método: confianza en el trabajo previo, en la escucha y en el presente del rodaje, antes que en la repetición cómoda.

De “El Padrino” a “Apocalipsis ahora”: el rostro de una época

Robert Duvall alcanzó proyección internacional gracias a su participación en títulos que redefinieron el cine estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Sus trabajos en El Padrino y Apocalipsis ahora lo convirtieron en un rostro imprescindible del llamado nuevo Hollywood, capaz de encarnar la autoridad fría de un consejero de familia criminal o la ferocidad casi absurda de un militar enamorado del caos bélico.

En la epopeya bélica de la selva vietnamita, su personaje pronunció una línea sobre el olor del napalm al amanecer que se transformó en una de las frases más citadas de la historia del cine. Pero lo decisivo no fue solo el diálogo, sino la manera en la que Duvall lo sostuvo: imperturbable, absolutamente convencido, mientras a su alrededor todo parecía desbordarse. Esa serenidad inquietante, casi ajena al peligro, es la muestra perfecta de su capacidad para controlar el tono de una escena entera con apenas unos gestos.

Sin embargo, el propio Duvall nunca pareció obsesionado con el tamaño del éxito comercial o el peso del reconocimiento. La película que le dio el Oscar a mejor actor, Gracias y favores (1983), es un drama íntimo, de escala más contenida, que confirma su preferencia por papeles donde la humanidad del personaje se impone al artificio. Para él, el foco siempre estuvo en la honestidad interpretativa, no en la taquilla.

Íconos, aliados creativos y un “Hamlet” del Oeste

A lo largo de su carrera, Duvall construyó relaciones creativas que marcaron su filmografía y su manera de entender el oficio. Una de las más decisivas fue con el guionista Horton Foote, quien lo recomendó tras verlo en teatro para encarnar a Boo Radley en Matar a un ruiseñor. A partir de ahí, Foote escribiría también los guiones de Gracias y favores y Tomorrow, consolidando un diálogo artístico que acompañó algunos de los trabajos más delicados del actor.

A lo largo de su carrera, Duvall construyó relaciones creativas que marcaron su filmografía y su manera de entender el oficio. Una de las más decisivas fue con el guionista Horton Foote, quien lo recomendó tras verlo en teatro para encarnar a Boo Radley en Matar a un ruiseñor. A partir de ahí, Foote escribiría también los guiones de Gracias y favores y Tomorrow, consolidando un diálogo artístico que acompañó algunos de los trabajos más delicados del actor.

En televisión, Duvall encontró otro de sus grandes hitos con la miniserie Lonesome Dove, un western que él mismo definió, entre compañeros de rodaje, como el equivalente de El Padrino dentro del género. Para el actor, ambas obras figuraban entre los grandes acontecimientos audiovisuales de finales del siglo XX, y el personaje de Augustus McCrae se convirtió en una suerte de «Hamlet» personal: un papel total, al que podía aferrarse con orgullo como cumbre de su carrera.

En entrevistas, Duvall recordaba también el momento en que, al actuar en una puesta en escena de All My Sons de Arthur Miller, sintió una paz profunda y la certeza de que ahí había algo para él. No fue un destello repentino de fama, sino una sensación íntima de pertenencia: el descubrimiento de que el escenario y la cámara eran espacios donde podía encontrarse consigo mismo a través de otros.

Una filmografía prolífica y versátil

Si algo define la carrera de Robert Duvall es la capacidad de moverse entre registros con una naturalidad asombrosa. A lo largo de más de seis décadas, acumuló siete nominaciones al Oscar e interpretó personajes que van desde figuras paternas violentas hasta pastores carismáticos, abogados implacables o agentes de la ley en mundos morales difusos.

Películas como The Great Santini, The Apostle, A Civil Action, The Judge o True Grit muestran esa amplitud: del drama familiar al cine de juicios, del western al retrato de personajes religiosos complejos. En este último, se enfrentó en pantalla a John Wayne en un duelo que quedó grabado como uno de los grandes choques generacionales del género.

Sus primeros años en Nueva York lo vieron compartir créditos con actores como Dustin Hoffman y Gene Hackman, formando parte de una generación que sacudió las formas tradicionales de actuación en el cine estadounidense. Más tarde, ya consolidado, Duvall exploró también la producción, el guion y la dirección, y en 1992 fundó Butcher’s Run Films, desde donde impulsó proyectos como A Family Thing y The Man Who Captured Eichmann.

Su etapa final no fue la de un retiro silencioso, sino la de un actor que seguía encontrando personajes interesantes. Participó en títulos como Wild Horses, la adaptación de Steinbeck In Dubious Battle, el thriller Widows, y volvió a la pantalla con 12 Mighty Orphans. En 2022, apareció en Garra y Los crímenes de la academia, que se consideran sus últimas películas estrenadas, confirmando que su curiosidad seguía intacta incluso en la vejez.

En sus propias palabras, Duvall rechazaba la idea de repetir fórmulas. No quería recurrir a interpretaciones en serie; buscaba siempre la individualidad de cada personaje, la grieta por la que se colaba algo único. Esa coherencia entre discurso y práctica es una de las claves de su legado.

Un legado que seguirá vivo en cada plano

Con la muerte de Robert Duvall se cierra un capítulo crucial del cine estadounidense, pero sus personajes continúan habitando la memoria colectiva: el consejero silencioso que observa más de lo que dice, el militar que parece disfrutar del caos, el predicador que mezcla fe y contradicción, el vaquero que cabalga hacia su ocaso sabiendo que ha dejado su marca.

Para quienes aman el cine, su filmografía funciona como un mapa de cómo puede evolucionar un actor a lo largo de las décadas sin traicionarse: del secundario que roba escenas al protagonista maduro que sostiene una película entera, del rostro familiar al mito discreto que prefiere hablar a través de sus personajes.

Tal vez por eso las palabras de su entorno más cercano insisten en una idea: cada papel fue abordado con una entrega absoluta, con la voluntad de encontrar en la ficción una verdad emocional que pudiera permanecer. Y ese es, en última instancia, el legado más poderoso de Robert Duvall: demostrar que, incluso cuando las luces del set se apagan, las interpretaciones que nacen de la honestidad profunda siguen iluminando la pantalla mucho después de que el actor ya no está.