Un prodigio del ping‑pong y una película sobre la obsesión

La cinematografía de Marty Supreme convierte lo que podría ser un simple drama deportivo en un torbellino visual sobre la obsesión, el ego y la búsqueda de identidad. Ambientada en 1952, la película sigue a Marty Mauser, vendedor de zapatos en el Lower East Side neoyorquino y prodigio del tenis de mesa, decidido a escapar de su vida estrecha persiguiendo el campeonato mundial.

Entre una madre asfixiante, una novia embarazada que reclama un compromiso imposible y un entorno social más hostil que inspirador, el mundo de Marty parece diseñado para aplastarlo. Pero la puesta en escena se niega a compadecerse del personaje: la cámara se aferra a su rostro, a sus arrebatos, a sus caídas, como si compartiera su testarudez. Ahí entra en juego Darius Khondji, que repite colaboración con el director Josh Safdie tras su trabajo previo juntos y que aquí firma uno de sus diseños de luz y encuadre más extremos.

El propio director de fotografía describe la experiencia de rodar con Safdie como subir a un barco en plena tormenta y decidir no soltarse del mástil. Guion en constante transformación, cambios diarios y una energía de rodaje casi salvaje: ese caos es el caldo de cultivo sobre el que se construye una propuesta visual sorprendentemente controlada.

Retratar 1952 con ojos contemporáneos

Marty Supreme es una película de época que rehúye la postal nostálgica. Su 1952 no busca brillar, sino oler a humo, sudor y frustración. Khondji habla de la historia como de un estudio antropológico de un joven en la Nueva York de posguerra, atrapado entre el deber familiar y un deseo casi egoísta de grandeza. El periodo es histórico, pero la emoción es muy de hoy.

Esa tensión se trabaja sumando capas: la fotografía se alía con el diseño de producción de Jack Fisk y la dirección de arte de Adam Willis para levantar un Nueva York de mediados de siglo que parece vivido, no reconstruido. Las localizaciones se «ensucian» visualmente: nada está impecable, nada luce recién estrenado. No se trata de salpicar polvo, sino de arrugar, desgastar, introducir pequeñas imperfecciones que hagan creíble cada zapatería, cada pensión, cada club de ping‑pong.

El trabajo con Timothée Chalamet como Marty sigue la misma lógica. El actor, de piel pálida casi lunar, fue sometido a extensas pruebas de cámara: peinados, maquillaje, lentillas, gafas. La consigna era restarle glamour y acercarlo a un chico de barrio con acné, cansancio y mala alimentación. Esa fisicidad está en coherencia con un film que se toma muy en serio el cuerpo del personaje: cómo suda, cómo respira, cómo se quiebra en la mesa de juego.

Rodar un periodo tan concreto en la Nueva York contemporánea obliga a la ingeniería visual. Fisk y Khondji trabajaron con encuadres muy pensados, pintando fachadas, tapando elementos modernos con camiones, regresando una y otra vez a las localizaciones para comprobar cómo cambiaban. El objetivo: que la ciudad se integrara en el tejido de la película sin reclamar atención, como si siempre hubiera sido así.

Lentes largas, rostros en el punto de mira

El rasgo más llamativo de la imagen de Marty Supreme está en la elección radical de lentes. Khondji quería que la «realidad» de la película emanara de los rostros, de las diferencias entre la gente, de los ojos de Marty y de quienes orbitan alrededor de su obsesión. Eso implicaba filmar muy cerca de los actores, casi como si la cámara fuera una lupa.

La solución fue apoyarse en ópticas anamórficas antiguas, principalmente de las series B y C de Panavision. Pero, en vez de utilizarlas como suele hacerse en un rodaje convencional, Safdie y Khondji empujaron el enfoque hacia los teleobjetivos: lentes de 65, 75, 100 mm —e incluso un precioso 360 mm— se convierten en el pan de cada día para planos medios y medios cortos. En circunstancias excepcionales, se recurre a un 40 mm, que aquí se vive casi como un gran angular extremo.

Esa elección, aparentemente contraintuitiva, genera varios efectos. Por un lado, comprime el espacio y reduce la profundidad de campo, aislando a los personajes de su entorno como si el mundo se difuminara más allá de su burbuja emocional. Por otro, introduce una subjetividad muy marcada: la sensación de que la película mira a través de la mente de Marty, incapaz de prestar atención a nada que no sea su propia cruzada.

Josh Safdie comparte esa fascinación por las distancias largas desde sus tiempos de adolescente con una Bolex de 16 mm. En el rodaje de Marty Supreme, llevaron la apuesta al límite: para un primer plano de Gwyneth Paltrow en la arena, llegaron a utilizar una lente en torno a los 3200 mm, con la cámara situada al otro extremo del estadio. La actriz pensaba que rodaba un plano general; lo que estaban capturando era un close‑up comprimido hasta lo alucinatorio.

Una apuesta así convierte el enfoque en deporte de riesgo. Los foquistas Craig Pressgrove y Anthony DeFrancesco tuvieron que lidiar con actores en movimiento constante y profundidades de campo mínimas, mientras los operadores Colin Anderson y Brian Osmond acompañaban ese nervio con una cámara siempre alerta. El resultado no es un virtuosismo frío, sino un estilo que vibra al ritmo del personaje.

Luz «pobre» para un mundo sucio

Si los lentes largos definen la perspectiva, la luz termina de fijar el tono. Khondji insiste en que la película no debía parecer «iluminada», sino respirada. El objetivo era lograr una naturalidad cargada de textura, una suerte de realismo sucio donde la luz nunca es gratuita.

El director de fotografía combina tungsteno —su debilidad histórica— con HMIs, a los que antaño temía y que ha aprendido a domar, y con LEDs capaces de imitar el carácter cálido de las lámparas clásicas. No se trata de fetichismo tecnológico, sino de usar cada herramienta para modular intensidad, altura, distancia y color en relación directa con la piel de los intérpretes.

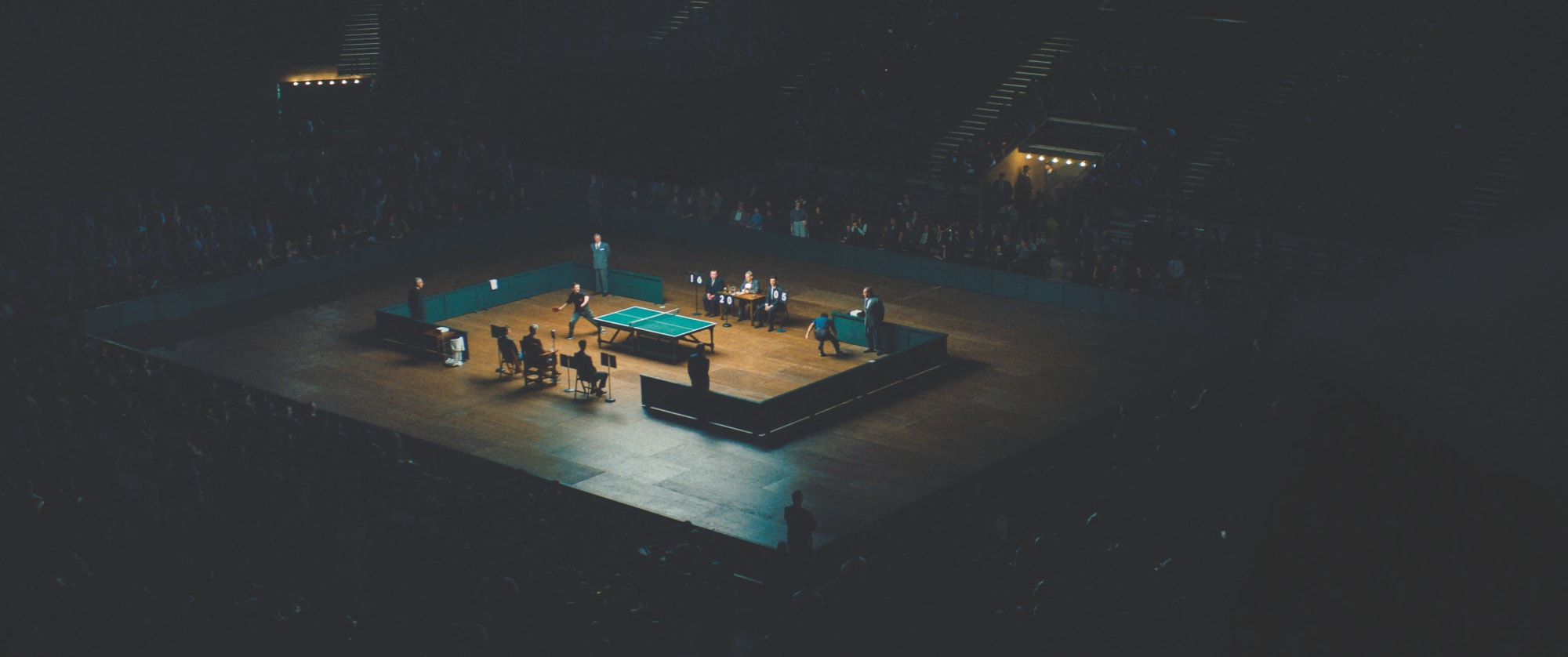

En las secuencias de torneos de tenis de mesa se hizo una batería de pruebas con diversas fuentes: cuarzos difusos, cajas de LED, luminarias tipo «mushroom». Estas últimas ganaron por la forma en que la luz caía sobre los rostros y se propagaba por el espacio. En lugar de inundar los pabellones con luz uniforme, se optó por localizarla, generar islas de claridad rodeadas de penumbra. El propio Khondji habla de su fe en la «luz pobre»: haces únicos, direccionales, que dejan zonas en sombra y rehúyen el acabado bonito.

Esa filosofía se extiende a los interiores cotidianos. En la zapatería donde trabaja Marty, la base son bombillas visibles que crean pequeños charcos de luz, sobre los que luego se añaden unidades más específicas o discretos aparatos como las DMG Dash para dar un brillo orgánico a los ojos o un relleno casi imperceptible. La consigna es siempre la misma: que el diseño lumínico sirva a los personajes y nunca los someta.

Hay además una dimensión temporal en esta idea de «pobreza» lumínica. Para evocar de forma honesta la década de los cincuenta, Khondji recuerda cómo, en los años setenta, fotografiar Nueva York requería largas exposiciones: simplemente había mucha menos luz en las calles. Trasladar esa memoria a la ficción implica, paradójicamente, apagar luces, renunciar a la sobreiluminación urbana contemporánea y dejar que la oscuridad tenga peso dramático.

Volver al celuloide y sobrevivir al DI

En plena hegemonía digital, Marty Supreme nace, sobre todo, en película fotoquímica. El grueso del rodaje se realizó en 35 mm de cuatro perforaciones, en formato anamórfico 2.39:1, utilizando emulsión Kodak Vision3 500T 5219. Para Khondji, fue una especie de regreso a casa: cada vez rueda menos en celuloide, y este proyecto le recordó por qué sigue enamorado del soporte.

Lo que le seduce no es sólo el grano, especialmente sobre los rostros filmados con esos teleobjetivos estrechísimos, sino la posibilidad de jugar con el procesado en laboratorio, de esculpir textura y contraste desde la química. Habla de «fotografiar el alma» de las caras, y en Marty Supreme esa declaración deja de sonar grandilocuente cuando uno ve cómo la cámara se aferra a poros, arrugas y miradas perdidas.

La producción llegó incluso a realizar copias en 35 mm y 70 mm para exhibición, tras una serie de pruebas en laboratorio. Aun así, algunas escenas se rodaron en digital, aunque Khondji prefiere mantener al público adivinando cuáles. El trabajo del DIT Gabriel Kolodny en el set, controlando diafragmas y transiciones entre soportes, y el del colorista Yvan Lucas en la corrección final, permitieron una integración casi invisible entre formatos.

El director de fotografía, sin embargo, no oculta su recelo hacia la corrección digital de color. La considera una herramienta tan poderosa como peligrosa: capaz de potenciar una película o de desarmarla por completo. De ahí su insistencia en llegar al DI con una base sólida ya hecha en cámara y en laboratorio, y en resistirse a la tentación de «rediseñar» la obra a golpe de ratón. La posproducción, viene a decir, debe respetar lo que la película es, no lo que una ocurrencia de escritorio sugiere que podría ser.

Cine como batalla, ping‑pong como trance

Detrás de toda esta arquitectura visual hay una manera de entender el oficio. Khondji se declara enemigo de la perfección pulida; prefiere la suciedad, las capas, los errores que suman vida. Cita a grandes maestros que confesaban no estar nunca satisfechos y se reconoce en esa insatisfacción permanente. Rara vez vuelve a ver sus propias películas: cuando lo hace, lo que le interesa es aprender de los actores, de cómo respira una escena, más que regodearse en sus decisiones técnicas.

Con Marty Supreme hace una excepción parcial: siente que, al revisarla, sigue descubriendo cosas, observando el trabajo de Fisk en los decorados o el de Miyako Bellizzi en el vestuario, apreciando cómo todo ese tejido dialoga con la luz y el encuadre. El rodaje, admite, lo deja exhausto; la entrega es tal que suele enfermar después de cada proyecto. Pero también insiste en que esta es su vida y que, si pudiera elegir, preferiría «morir en acción», en pleno combate cinematográfico.

Josh Safdie, por su parte, define a Khondji ante todo como un amante del cine y de la luz. Cuenta cómo lo vio por primera vez en sus años de instituto, en una proyección de Delicatessen, y cómo desde entonces percibió en su trabajo una pasión contagiosa por el medio. En el set, esa pasión se traduce en algo muy concreto: un socio humilde que le ayuda a liderar el rodaje, que se obsesiona con la exposición y el procesado del celuloide, y que ofrece sugerencias de encuadre capaces de afinar cada plano sin imponerse.

Juntos, director y director de fotografía eligieron no apoyarse en otras películas como referencia visual directa. Prefirieron hablar de sensaciones, de cómo se sienten ciertos films, y mirar fotografías, rostros y espacios urbanos antes que planos famosos. Su acuerdo de fondo estaba en las caras y en los lugares. El uso extremo de lentes largas, la luz «pobre» y el grano del 35 mm son sólo las herramientas visibles de una alianza más profunda: la de dos cineastas empeñados en convertir el viaje de un jugador de ping‑pong en un trance emocional donde cada golpe de pelota retumba en la imagen.

En tiempos de hiperestilización digital y de biopics deportivos intercambiables, Marty Supreme destaca como un recordatorio de que la forma importa tanto como el fondo. Que una historia de mesas verdes y pelotas blancas puede convertirse, si se mira con la suficiente intensidad, en un estudio feroz sobre el precio de la ambición. Y que, cuando un director y un director de fotografía se atreven a arriesgar juntos, el resultado puede ser tan vertiginoso como una final mundial a cinco sets.